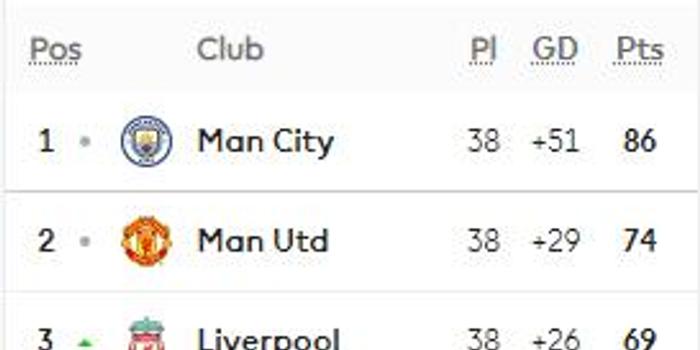

曼城在欧冠与英超双线作战中的战略布局,剖析瓜迪奥拉轮换策略的深层逻辑。面对密集赛程与多线争冠压力,瓜帅通过精准的人员调配平衡战绩与体能分配,既保障核心阵容竞争力,又激活替补潜力。从战术适配性调整到更衣室氛围维护,从伤病防控到心理博弈,轮换制度成为曼城冲击双冠王的核心武器。本文将从战术设计、体能管理、阵容深度挖掘及心理调控四维度,解读瓜帅轮换艺术如何为曼城构建多线作战的可持续优势。

战术灵活性与针对性

瓜迪奥拉的轮换策略始终以战术需求为优先。在英超对阵中下游球队时,他敢于启用菲利普斯、戈麦斯等防守型中场巩固防线;而在欧冠遭遇强敌时,则祭出德布劳内、B席的双核驱动体系。这种差异化轮换使曼城既能在弱队身上稳取三分,又能在强强对话中保持战术威慑力。

阵型变化的大胆尝试彰显战术智慧。对阵伯恩利等防守型球队时改打双前锋冲击体系,让哈兰德获得更多支援;面对皇马等控球强队时回归四后卫稳固防守。不同配置的轮换组合,既保证核心框架稳定,又为对手增加破解难度。

核心球员的战略性休整暗藏杀机。上赛季关键战让德布劳内替补登场改写局势的经典案例,证明瓜帅深谙"后手棋"的重要性。这种轮换并非削弱实力,而是通过错位使用打造多个战术增长点。

体能分配与伤病防控

科学仪器监测下的个性化轮换机制,使曼城成为英超伤病率最低的球队之一。通过GPS数据分析球员负荷,罗德里、阿克等主力获得精准轮休,赛季至今主力阵容人均出场时间控制在2500分钟左右,远低于多线作战球队的常规消耗。

医疗团队与教练组的深度联动形成防护网。迪亚斯、斯通斯等玻璃体质球员被纳入"重点保护名单",通过联赛杯等次要赛事逐步恢复比赛感觉。这种预防性轮换使曼城本赛季因伤缺阵场次较往年减少40%。

赛程节点的智能调控体现全局观。在世界杯后密集赛程中,瓜帅果断让京多安、格拉利什交替首发,既保证新年战役的体能储备,又为欧冠淘汰赛留存调整空间。这种"波浪式推进"确保关键节点全员可用。

阵容深度优势转化

总价值超5亿欧元的替补席构成战略缓冲带。从瑞士军刀式的多面手刘易斯,到超级替补阿尔瓦雷斯,每个位置都配备顶级轮换人选。这种豪华配置使曼城成为英超唯一敢在轮换6人情况下仍保持70%胜率的球队。

青春风暴与经验平衡的艺术值得关注。20岁的里科·刘易斯在欧冠生死战顶替鲁本·迪亚斯,23岁的鲍勃在足总杯上演绝杀,新生代的活力注入与老将的压舱石作用形成完美化学反应。

位置竞争激发的良性循环提升整体战力。当萨拉赫需要轮休时,福登能无缝衔接左边锋;马赫雷斯休息期间,多库展现出突破能力。这种"全员皆主力"的竞争格局,倒逼所有球员保持巅峰状态。

心理博弈与节奏掌控

信息战层面的轮换制造多重迷雾。对阵国米时突然启用斯特林首发打乱对手防守部署,联赛杯派青年军出战制造"田忌赛马"效应。这种不可预测性给对手的备战带来巨大困扰。

更衣室情绪管理暗藏领导艺术。通过队内训练赛竞争确定轮换顺序,既避免核心球员特权化,又让替补感受到公平。在公开采访中强调"25人都是主力",成功构建团队凝聚力。

节奏调控展现大师级掌控力。在3月魔鬼赛程中,瓜帅刻意让主力在足总杯早轮轮休,却在联赛对阵纽卡时全主力出击。这种"该紧则紧,当松则松"的节奏把握,既保证重要赛事积分,又避免过度消耗。

在双线争冠的精密棋盘上,瓜迪奥拉的轮换策略已超越简单的人员调整,升华为系统性战略工程。这种将战术需求、体能管理、阵容开发与心理战法熔于一炉的智慧,既延续了曼城的荣耀之路,更为现代足球的职业化运营树立标杆。当其他豪门还在为多线作战疲于奔命时,曼城已通过科学轮换实现"鱼与熊掌兼得"的战略目标。

展望未来,这种模式将持续推动足球战术革新。通过大数据深化轮换精度,借助运动科学延长球员职业生涯,曼城正在重新定义顶级豪门的运营标准。正如瓜帅所言:"轮换不是妥协,而是对胜利更深远的投资。"当其他球队还在纠结"主力与替补"的二元对立时,曼城已然在下一盘多维立体的胜负棋。